Journal de bord des Jeunes reporters 2024-2025

1. tout vient du corps

C'est parti pour une nouvelle saison avec les Jeunes reporters de La Colline ! Au programme : « le langage et le pouvoir » comme première thématique faisant le lien entre les spectacles découverts à La Colline et les ateliers qui les accompagnent.

Dès lors quoi de mieux qu’apprendre à se connaître par le langage du corps, quand on sait que notre relation aux autres se construit par nos attitudes, nos gestes, nos mouvements ? C’est ce qu’a proposé Elena Borgogni, comédienne et metteuse en scène dont le théâtre est engagé physiquement, et pour qui l’affirmation du corps est le premier acte par lequel le moi émerge, se pose.

La Jeune reportrice Nina Gayet à écrit à propos de cet atelier : « On ne regarde jamais vraiment les gens dans les yeux. J’étais fatiguée mais j’ai essayé de jouer le jeu, de ne pas flancher, de ne céder ni aux rires ni aux formes qui rassurent mais éloignent de la vérité, ce vide qui soudain prend forme. Bien sûr ce n’était pas que ça, c’étaient aussi des rires, des thés à la menthe et des problèmes de rythmes, cette journée d’atelier à la Colline. Mais c’était aussi et surtout cette découverte, intime et violente, de tout ce qui se joue en silence entre deux inconnus qui pour la première fois se regardent. On s’est vus, plus profondément, sûrement, qu’avec plein de gens que je pense pourtant connaître. Je parle, j’écris, je réfléchis, mais tout était là, dans cette indicible confrontation à l’altérité la plus radicale qui était en miroir. C’était dur de revenir au réel, de ramasser, en silence toujours, les morceaux de moi qui s’étaient échappés sans que je m’y attende. C’est dévorant et enivrant à la fois alors, de faire du théâtre. C’est être soudain nu devant une inconnue, par hasard, parce qu’on s’est laissé prendre au jeu de ne pas jouer. Je me suis jetée dans son regard et j’ai pleuré, sans savoir pourquoi, parce que soudain, on ne faisait plus qu’un(e). »

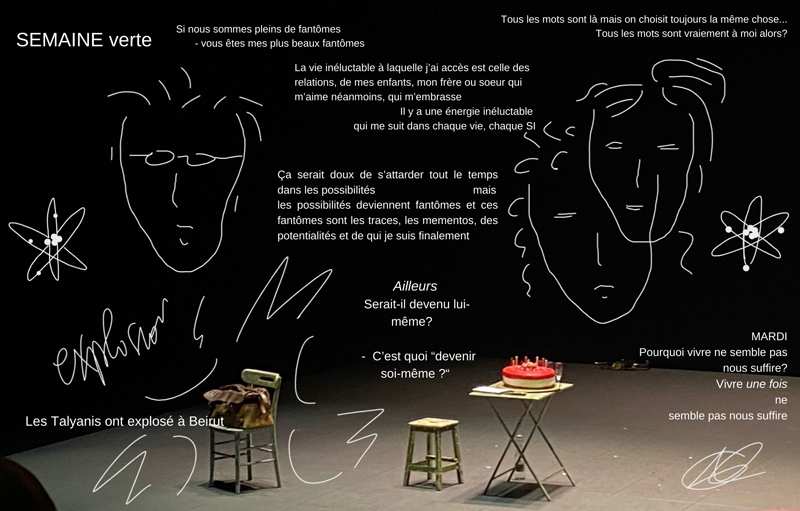

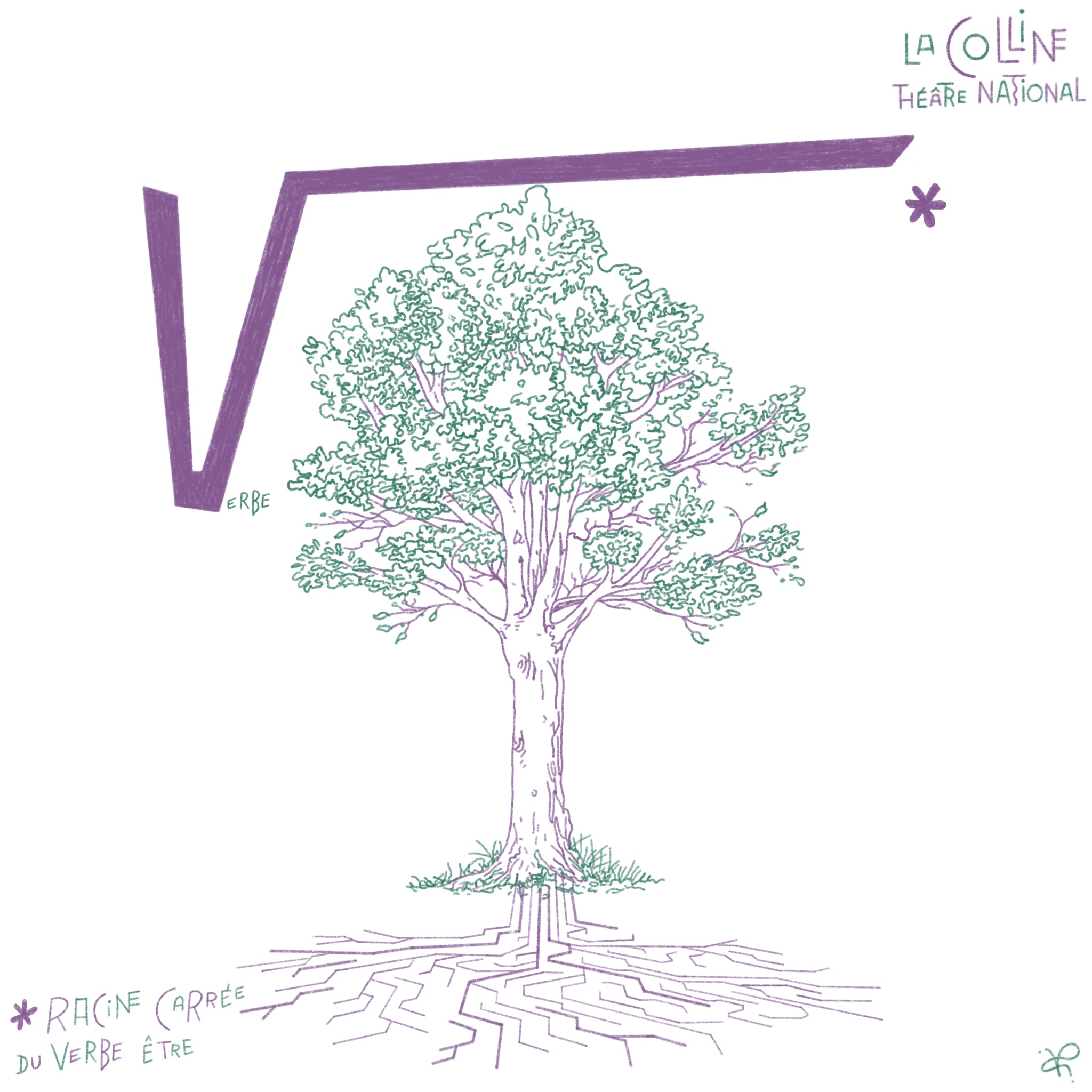

Les Jeunes reporters ont ensuite assisté à Racine carrée du verbe être, grande épopée écrite et mise en scène par Wajdi Mouawad, le directeur du théâtre de La Colline. Vivre ensemble cette traversée théâtrale a été l’occasion d’échanger sur la pièce, notamment sur la part de prédéterminé et d’aléatoire de l’existence, et de continuer à fédérer le groupe.

II. une ode au langage

Quel est le rapport au langage de notre société contemporaine ? Le langage est-il l’auxiliaire de la pensée ? En quoi sommes-nous responsables du pouvoir de nos mots ?

Jacques Rebotier dans Six pieds sous ciel souligne à quel point nous baignons dans un langage virtuel sans interaction sociale, combien le langage est dévoyé, positivé. Il s’intéresse à l’interaction entre le flux ordinaire de nos pensées et les assauts répétés du brouhaha extérieur, qui viennent saturer nos cerveaux et geler toute réflexion possible.

Au plateau, trois comédiennes sont ainsi coiffées de cerveaux qui s’illuminent quand ils sont assaillis par le chaos extérieur, et ont des tenues qui les rassemblent pour la partition à trois voix qu’elles offrent, la musicalité faisant le lit ici de l’ironie.

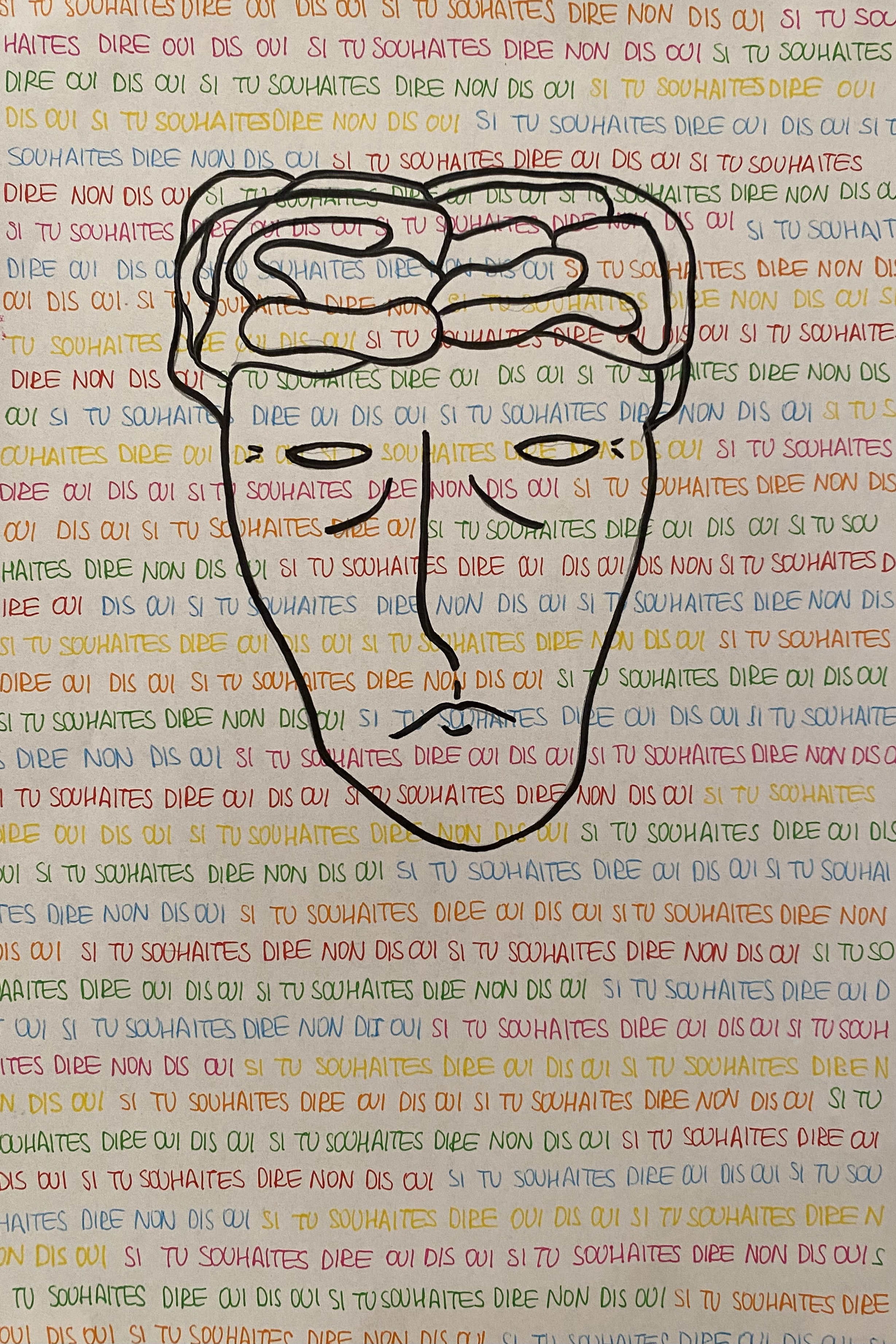

Les Jeunes reportrices Leïla Bernoussi et Giulia Campatelli l’illustrent ainsi :

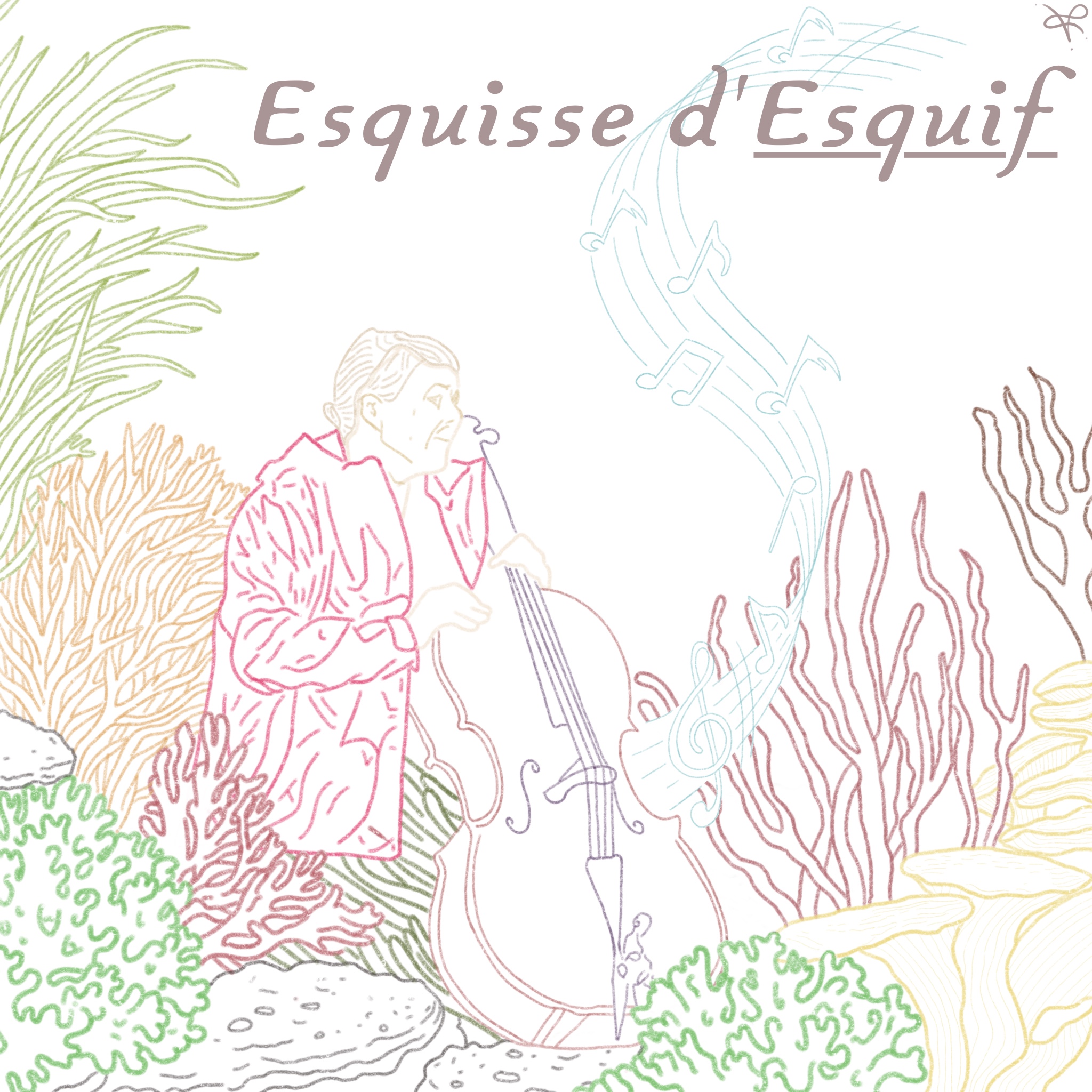

Les Jeunes reporters ont ensuite été sensibilisés par Simon Fesselier, en charge des relations avec les publics en situation de handicap, à la question du handicap psychique et mental et à l’accessibilité du spectacle vivant, avant d’assister à la représentation Relax d’Esquif (à fleur d’eau) d’Anaïs Allais Benbouali. Ils ont pu découvrir par quels moyens ce dispositif d’accueil permet de changer le regard sur le handicap et faire tomber les obstacles symboliques et matériels qui contraignent la venue au théâtre.

Dans Esquif (à fleur d’eau), Anaïs Allais Benbouali évoque le travail de l’Ocean Viking, affrété par SOS Méditerranée, pour sauver du naufrage hommes, femmes, enfants, en Mer Méditerranée. Le spectacle prend la forme d’un conte, pour rendre audible cette tragédie aux plus jeunes, pour que le langage ne heurte pas sans édulcorer la réalité.

La Jeune reportrice Hannah Wachter a choisi d’interroger des enfants à la sortie de la pièce :

La Jeune reportrice Maëlle Marechal illustre Esquif en couleur :

Enfin, laissez-vous porter par le texte de Stella Roumens et les photos de My Lan Sourisseau.

La réflexion sur le langage a ainsi pris de l’épaisseur : les mots indiquent, permettent de nommer une réalité. Cette réalité qui leur est extérieure les détermine à son tour. Il faut les manier à bon escient, conscients de leur puissance.

III. la farce : art de la subversion

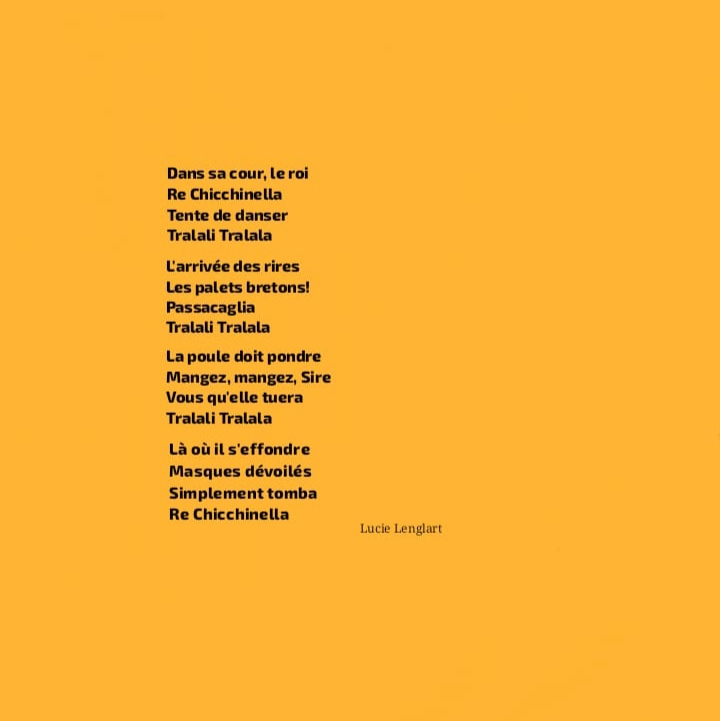

Quoi de mieux pour conclure sur « langage et pouvoir » que de s’intéresser à la farce, genre théâtral médiéval destiné à faire rire, mais d’un rire grinçant. Bien que ludique par ses jeux de mots et de gestes, elle est aussi subversive : elle renverse hiérarchies, bouleverse la normalité et fait fi de la morale. Emma Dante, avec sa fable Re Chicchinella, est maîtresse en la matière. Dans cette pièce, un souverain souffre de la poule qui lui fait pondre un œuf d’or chaque jour, et sa famille, faussement compatissante, voit l’occasion de s’enrichir. Dans cette farce, Emma Dante s’attaque à tous les pouvoirs par le pouvoir du rire.

Coloré et burlesque, découvrez le fanzine collaboratif, par les Jeunes reporters Gauthier, Hannah, Agathe, Eline et Nina. Ainsi qu'un article signé Ninon Plaud-Requena mettant à l'honneur la pièce Re Chicchinella.

La Jeune reportrice Lucie Lenglart s'exprime à travers ce poème :

Dans un contexte politique troublé, les Jeunes Reporters Maëlle et Anatole ont, par ailleurs, voulu interroger les spectateurs de La Colline sur leur réception de la pièce.

La légèreté de la pièce a particulièrement été mise en avant :

IV. trouble dans la place

Polysémie du mot place : importance prise, position occupée, lieu traversé.

Limbo de Victor De Oliveira l’interroge dans toutes ces acceptions : nécessité de faire entendre des récits trop souvent tus mettant face à leurs responsabilités les anciennes puissances coloniales, témoignage d’une existence à la marge ; celle que produit le métissage, qui condamne à un entre-deux permanent, histoire d’un exil, d’une inhabitabilité du monde.

La Jeune reportrice Agathe Souchou l'illustre à travers son écrit.

Giulia Campatelli l’illustre ainsi :

A l’issue d’une des représentations de Limbo, cinq Jeunes reportrices ont pris en charge un bord plateau, se faisant porte-parole du public dans les questions posées à l’artiste.

Les Jeunes Reporters ont également assisté au café philo gourmand organisé autour de la pièce, proposant une entrée philosophique dans les enjeux soulevés par celle-ci.

Cette pièce a donné l’envie à certains d’entre eux de s’intéresser, à la manière de Victor De Oliveira, à la grande mosaïque de leur arbre généalogique. Ainsi, la Jeune Reportrice Anthéa Ekobena a interrogé ses parents : écouter le podcast.

V. questionner le chez soi

À partir de Limbo de Victor De Oliveira, les Jeunes Reporters questionnent plus largement la question du « chez soi ».

Le Jeune reporter Emile Kosseim décide d’apporter un contrepoint aux limbes, à savoir faire apparaitre et revendiquer une identité polyphonique, comme processus et devenir.

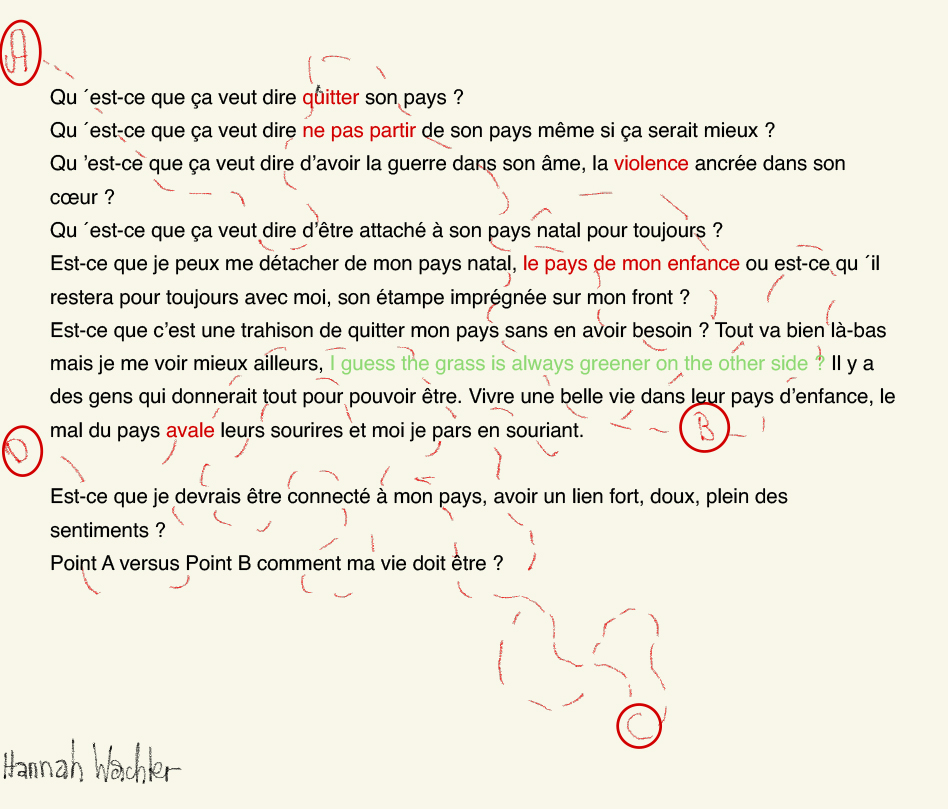

La Jeune Reportrice Eline Guez, quant à elle, s’alarme du nombre de personnes qui se retrouvent dans l’obligation de partir, de quitter leur chez soi. Or, partir, n’est-ce pas « courir le risque de la disparition et de l’effacement » comme le souligne Achille Mbembe dans son essai Brutalisme ?